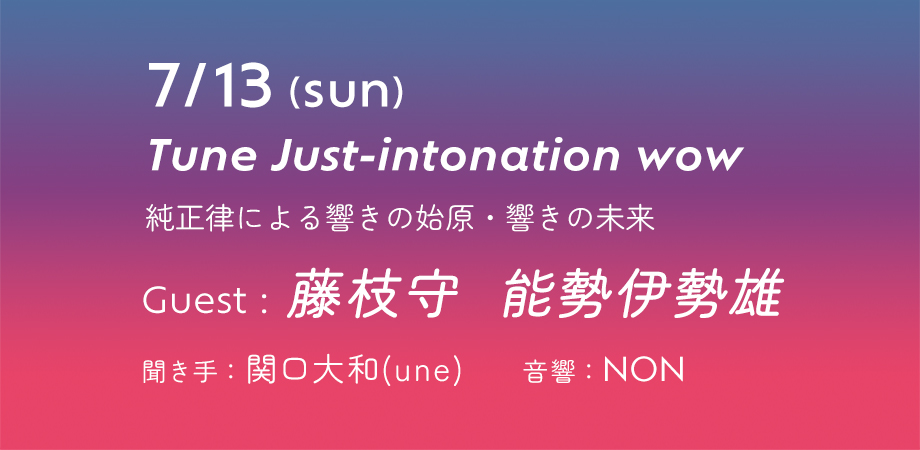

7/13日に、加西市のvoidというギャラリーにて、藤枝守さんと能勢伊勢雄さんをお迎えして、純正調を基点として、音そのものについて深掘りするトークショーを開催します。

それにあたり、なぜいま純正調なのか。

音をその起点までさかのぼって考える必要がある人というのは、稀だと思いますし、youtubeやsnsなどで純正律という言葉を少し聞いた事がある、というような人が殆どだと思います。

まずは、純正律=純正調=ジャストイントネーションという言葉が、どういう経緯で使われてきたのか、歴史を振り返り、おさらいしてみましょう。

1920年頃に、音楽教育をドロップアウトしてホーボー(放浪者)となったハリーパーチは、アメリカ国内を放浪する列車で出会った黒人労働者たち、ブルースマンのワークソングから、ドレミに収まらない話し言葉による音楽こそがリアルな音楽であると考えました。

その後、ヘルムホルツの著作に非平均律としての純正調という方法を発見して、それを元にまさにこれぞアヴァンギャルドと呼べるようなオリジナルな形態の創作楽器群や、独自の1オクターブ43音階のスケールを生み出すに至りました。

その真にイノベーティブな仕事をgenesis of musicという本に表して、それが非西洋音階の扉を開きます。

ルーハリソンと、そのパートナーである楽器製作者のビル・コヴィッグは、1940年代にパーチと出会い、そのオクターブ43音階に衝撃を受けて純正調を発見します。その後、自身で考案した音階での演奏を実現するために、アルミニウムパイプやゴムチューブなど身の回りのものを用いてアメリカ流の純正調ガムランを作り、アメリカン・ガムランという名義での活動を始めます。それは非西洋文化を取り入れた、ガムランのコミューナルな意識を携えたグループ運動へと発展していきます。

folkwaysからのワールドミュージックの先駆的コンピレーションの監修もしていて、調律の多様性の実験をいち早く行なっていた師匠、ヘンリーカウエルの存在も大きかったと思われます。

その後1960年代になって、ラモンテ・ヤングによって、純正調と精神変容、拡張的な探求が結び付けられることになります。インドのラーガなど非西洋の音楽を探求しながら、それを独自に発展させ、長く引き伸ばされた純正調の持続音に深く聴き入り、知覚を変容させる様な作品を残しました。

6時間余りの純正調ピアノのパフォーマンスを収録したウェルチューンドピアノのブックレットには、一見サイケデリックグルにも思われる彼の驚くほど理知的で科学的な純正調への決定的な解説があります。

その友人であったテリー・ライリーは、テープループシステムと純正調をあわせて、反復するフレーズによる無限に広がるタペストリーの様な音楽を作りあげました。

このあたりになるとクラシック的なアカデミズムによる音の歴史の更新は終わり、今あるテクノや電子音楽、サイケデリックミュージックやダンスミュージックの萌芽としての音が産まれ始めます。

余談ですが、先日のテリーライリー✖️バシェのコンサートでの演奏は本当に素晴らしかったのですが、彼自身の往年のスタイルやフレーズを織り交ぜたようなキーボード演奏を聞いていると、過去に存在した様々なスタイルの音楽の青写真が浮かんでは消えるような感覚もあり、まさにイノベーターとしての圧巻のライブでとても感動しました。

そして、同時代のポーリン・オリヴェロスは、純正調にチューニングしたアコーディオンをベースに、残響のもの凄く長い貯水槽で録音を行ったりしましたが、これも純正調の響きの作用の一つである(深く聴くことの可能な響きに、深く聴き入ること)にフォーカスした結果で、ディープリスニングを提唱し、またソニックメディテーションとして音による瞑想、という分野も切り開きました。

カルフォルニアのビッグサーにあったエサレン研究所の様な意識拡張とアートを同列に捉える事が出来たヒッピー、ニューエイジの施設では、彼らの長時間のドローン演奏やディープリスニングのワークショップが行われていたといいます。

時代は進み、80年代以降純正調はニューエイジ音楽やサウンドヒーリングに取り込まれていきます。

今やyoutubeやsnsを騒がせる「528HzでDNA修復」などの疑似科学的な音律論は、Dr. Leonard G. Horowitzという著者によって1999年の世紀末モードの時代に記された、”healing codes for the biological apocalypse”という一冊の本、現在のフリーメーソンやHAARPなどを最初に唱えたと言われている、いわゆる陰謀論といわれる本。ここから始まった流れの延長にあります。この本ネットでPDFが見つかるのでこの辺り興味ある方は一読をお勧めします。

ここにてハリーパーチから端を発した純正調とは異なる、いわば(商業的スピリチュアリズム)へとつながる流れが発生していきます。

90年代以降は、コンピューターによりdtm環境などでの純正調の研究が盛んになり、アーヴウィルソンの神がかった超複雑な立体音律の仕事などが再び注目されます。

またシリコンバレー、マッキントッシュに代表される意識拡張とテクノロジーの時代において、純正調の音と比率という数理的原理は、数字から真理を作り出すコンピュータサイエンス、アルゴリズム思考と親和性が高く、再浮上したといえるでしょう。

国内では90年代末に、藤枝守による決定的な著作「響きの考古学」を発端として、同じく銅金裕司との植物電位信号から作られた旋律を純正調で再現したプラントロンは最近emレコードからもリイシューされました。ここで使われたような植物電位は今ハンディになり、かたやモジュラーに搭載されるなどして、誰にでも手が届くレベルでの大衆化が行われました。他にもjinmoと能勢伊勢雄によるascencion spectacle や、フィボナッチ数列を音階にした日詰明男など新しい形態の純正調的な実験が行われていました。

2000年以降は、ほとんどのdawで使用可能なscalaなどの登場により、dtmミュージシャンによる純正調使用が当たり前に見られる様になります。代表的な所ではaphex twinのselected ambient works2などは音律の効果が独特な景色を作り出している仕上がりで、よく出来た例だと思います。

スピリチュアルやヒーリングとの再接続も引き続き進みますが、前述の様にニューエイジ的な商業主義と、かたやエサレンやディープリスニングの様な真のスピリチュアリティが情報過多の中、グラデーション的に玉石混交である状況であると言えるでしょう。引き続きラッセンとジョンCリリーがイルカを取り巻くような状況は続いています。

また子供に向けての感覚教育や、知育、音楽療法でも注目を集めるようになりました。

現時点では、純正調は単なる音の調律でなく、音を通じた共鳴と変容、消費期限を迎えた旧来のシステムからの次なる展望を象徴するものとして捉えられているのだと思います。

以上が純正調の今までのおおよその流れです。

最後にお題に戻り、

なぜ今純正調なのか

かつて私たちは、自然を模倣し、拡張するためにコンピュータを発明しました。

そして今や、AIは自然を超える速度で世界を模倣し続けています。

しかし、無限のピクセルを持った風景を描いても、風そのものにはならず、どこまで行っても、それは自然の仮想再現にすぎない、

どこまで行っても模倣は模倣、という考えがあるとします。芯となるシステムを持たない中身のないガワが量産されています。

この感覚を持って純正調に目を向けることは、音という扱いやすいメディアを用いた、単なる音律を超えた自然の原理そのものへのアクセスであり、

自然との同調=豊かな解像度を再び身をもって認識する手段となります。耳は思考より早く情報をキャッチし、直感的な正解を感じる助けとなります。

世界の発展もとっくに行き先が見えて、マーケットミュージックもファッションも焼き直しばかり、時代のベクトルはよく観察したら逆行していませんでしょうか?

このほんの100〜200年ほどの工業化、資本化された世界が終わったら次は何が始まりますか?何が無くなるでしょうか?

音はいつも一足先に未来を予見するメディアだというのは能勢伊勢雄さんの話で、僕のような人間はとにかく色々な音楽を際限なく聞くことで今までも答えを見つけてきたのですが、

まあまずは産まれてからこの方染まったこの、時代遅れの解像度を持った平均律とドレミにさよならしてみることは、万事に通ずる挑戦的な実践に繋がると思います。

というわけでまずはチューニングから始めてみませんか?という話をします。

7/13日に兵庫県の加西市で行われるトークショーですが、

日本で純正律、純正調、ジャストイントネーションを正しく語るとしたら、これ以上ないという最強の組み合わせ(藤枝守 x 能勢伊勢雄)にて、

なぜ今純正調なのか、という事を中心に、音についてどこよりも一番深く語ります。

もし興味を持っていただけた方はお得な前売りもご用意しています。

当日は超高解像度の音響を用意して、当時の貴重な音盤に耳を傾けながらのショーとなります。

当日ショーの前後には、展示している様々な調律の創作楽器も音を鳴らして体験していただけます。

どうぞ皆様のお越しを心よりお待ちしています。